Ce mois-ci, notre consœur Olivia Taylor a traité de l’imagerie des lésions cérébrales ischémiques, en phase subaiguë et chronique, autour de deux cas cliniques reçus par l’équipe VEDIM.

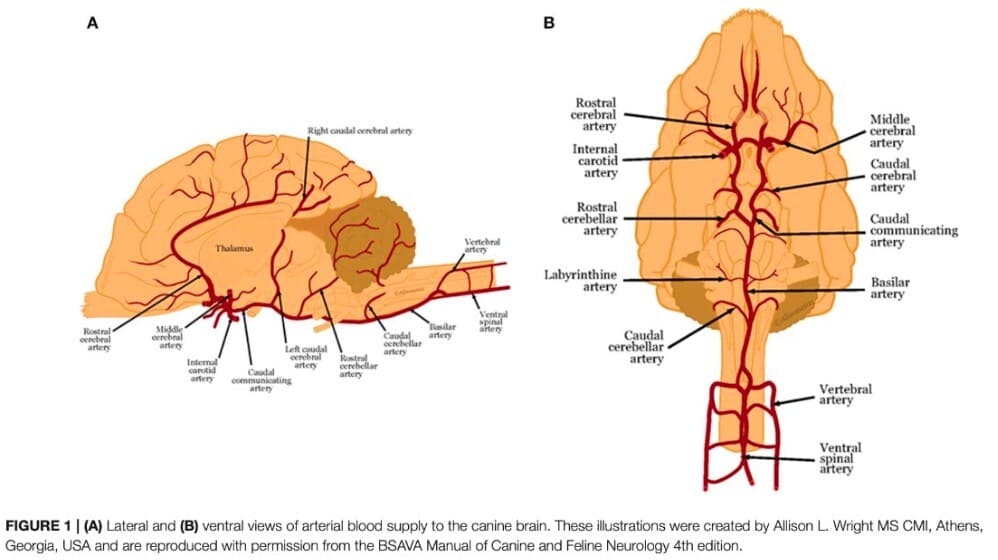

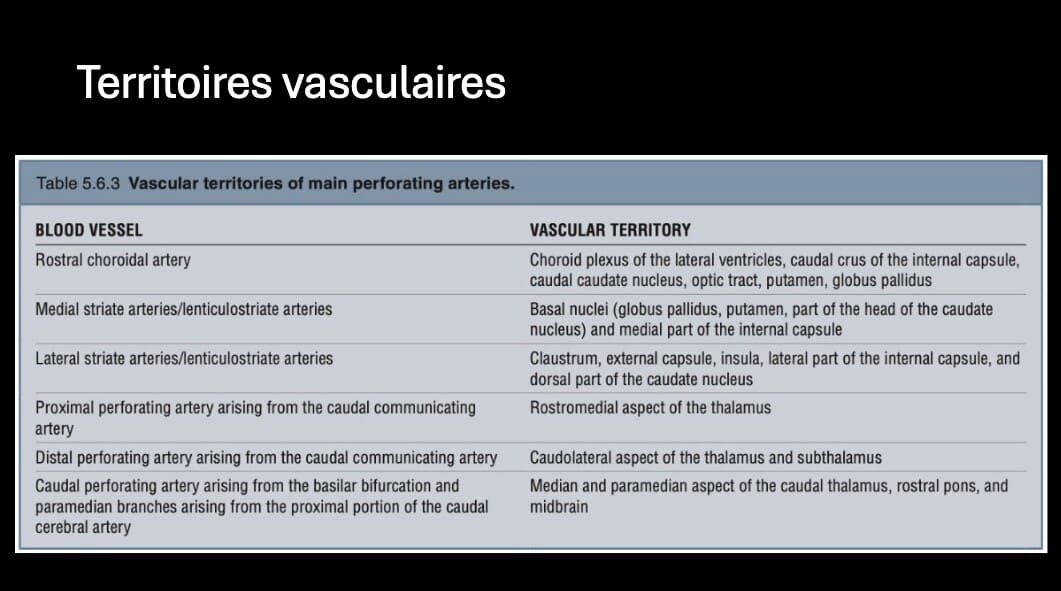

Une lésion cérébrale ischémique résulte d’une obstruction vasculaire par un embole provenant d’un autre vaisseau ou du cœur, ou d’une thrombose se formant localement. Elle se manifeste par une apparition aigue et non progressive d’un déficit neurologique focal. L’hypoxie entraine au départ un œdème cytotoxique, puis l’infarcissement de la zone hypoxiée, et après 24h, un œdème vasogénique suite à la rupture de la barrière hématoméningée. Les causes prédisposantes chez nos animaux de compagnie sont principalement le Cushing et les maladies rénales chroniques. Les lésions touchent principalement la substance grise, et se localisent dans des territoires spécifiques au réseau artériel de l’encéphale, le plus fréquemment dans le territoire des artères cérébelleuses rostrales.

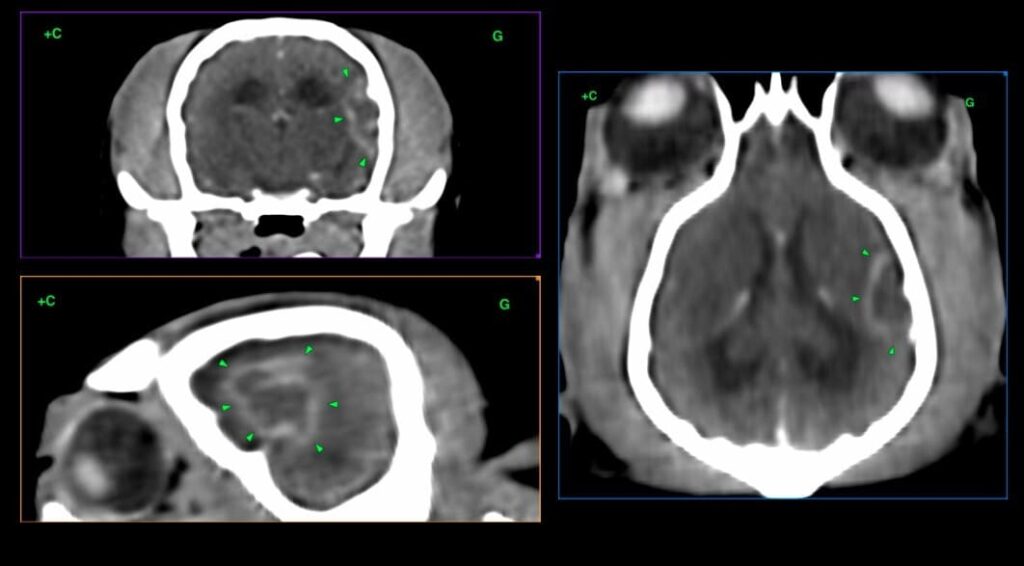

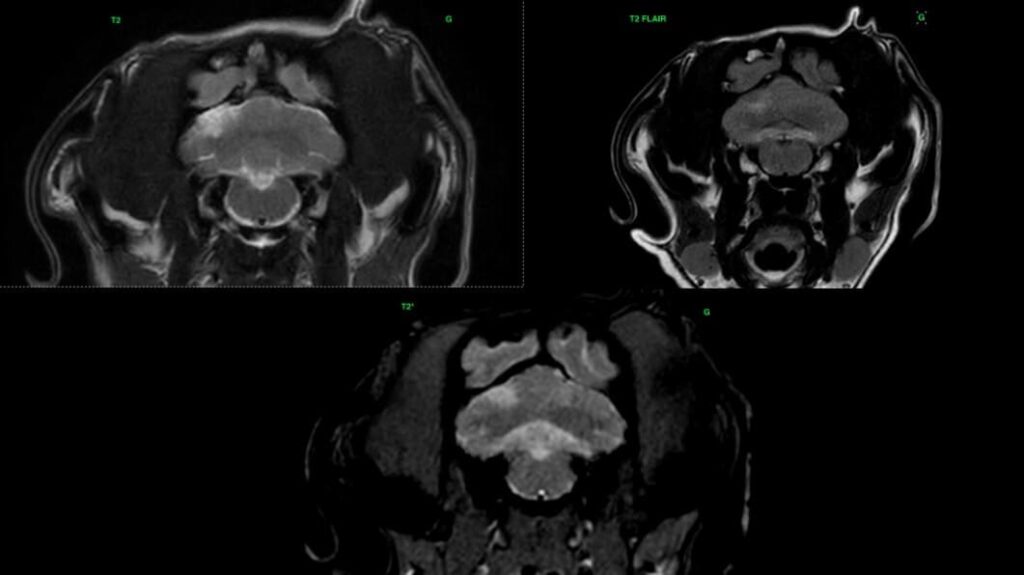

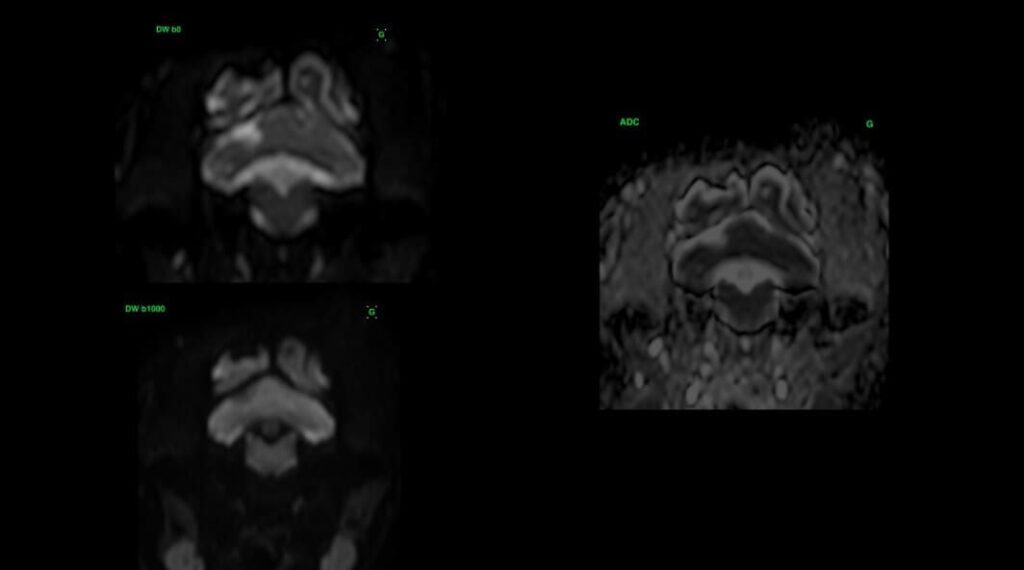

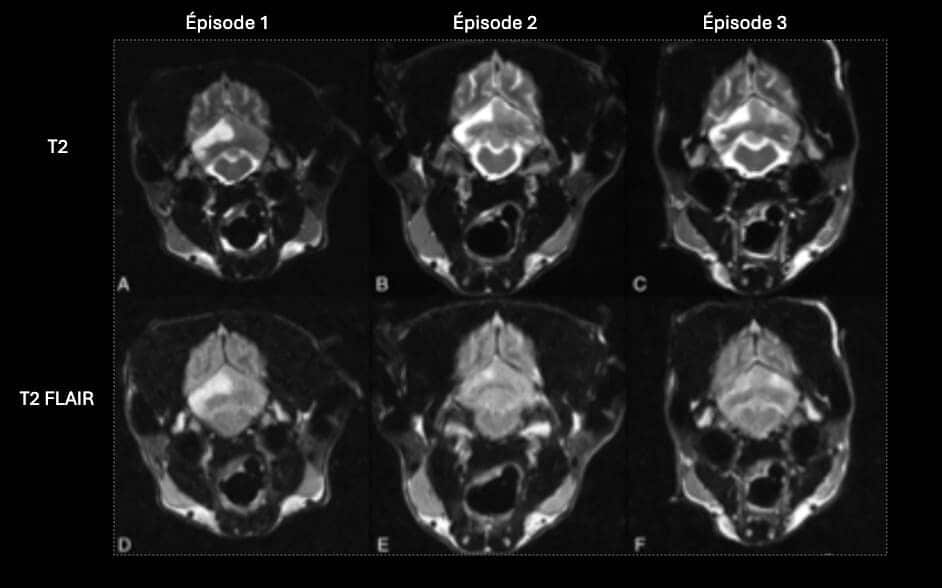

L’IRM est l’imagerie de choix pour ces lésions ischémiques. Les lésions aigues apparaissent hyperintenses sur les séquences T2 et T2 FLAIR, hypointense en pondération T1, et ne montrent pas de rehaussement. L’imagerie en diffusion permet une détection plus précoce de ces lésions. Elle permet également une estimation de l’âge de la lésion et de la taille du noyau infarcié. Les lésions aigues présentent une restriction du signal de diffusion, et apparaissent hyperintense sur la séquence DWI, et hypointenses sur la carte ADC. Les valeurs sur la séquence ADC sont diminuées pendant 4-5 jours, se normalisent entre 4 et 10 jours, et réaugmentent après 10 jours. Ces lésions ne créent pas d’effet de masse, sauf en cas d’œdème vasogénique associé, à son maximum 3-4 jours après l’apparition de la lésion. On peut parfois observer un rehaussement périphérique de la lésion pendant la phase de rupture de la barrière hématoméningée.

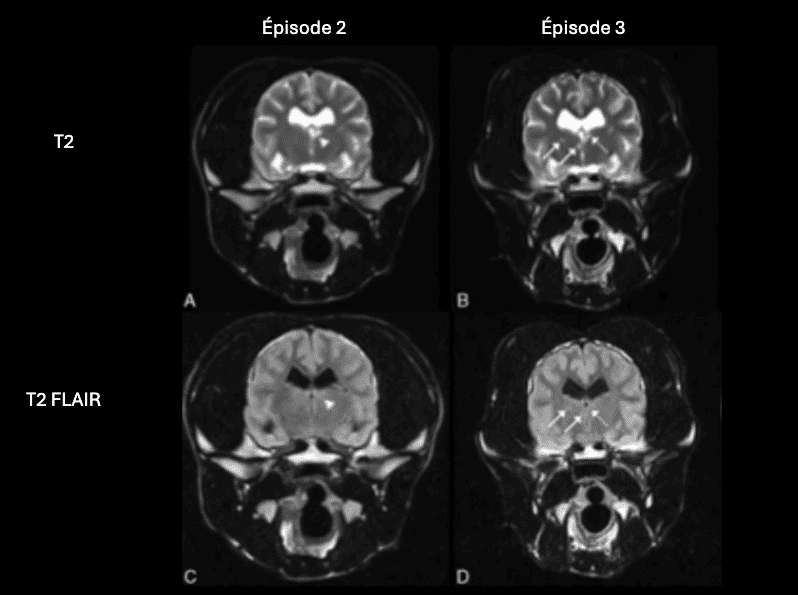

En phase chronique, le signal T2 reste stable, mais on observe une réduction progressive du signal en T2 FLAIR. Le signal est parfois mixte sur la séquence T2 FLAIR, en raison de la présence de zones hypointenses d’encéphalomalacie, et de zones hyperintenses de gliose. La taille des lésions diminue en phase chronique, avec atrophie du parenchyme cérébral. Le rehaussement éventuellement présent disparait lors de la restauration de la barrière hématoméningée.

Cas clinique 1 – Scanner de « Isis » – lésion ischémique subaiguë dans le territoire de l’artère cérébrale moyenne